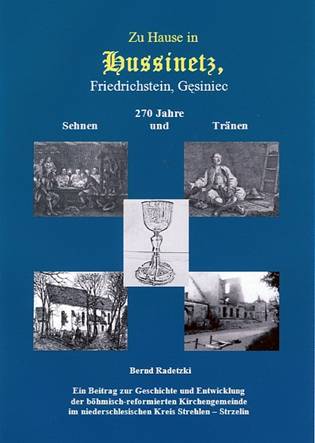

Bernd Radetzki:

Zu Hause in Hussinetz

|

Für

Heimatfreunde, die sich für die Kirchengemeinde Hussinetz

interessieren, wird diese Nachricht ein besonderer „Leckerbissen“ sein. So

wird in diesem Monat (Februar 2012) das von Herrn Bernd Radetzki

geschriebene Buch „Zu Hause in Hussinetz, Friedrichstein,Gesiniec“ beim Preußler Verlag in Nürnberg erhältlich sein. Es umfasst

500 Seiten und kostet 28,-EUR. Interessenten können sich an Herrn Radetzki wenden: Bernd Radetzki Mittelshuchtinger Dorfstr, 28259 Bremen Tel.: 0421/ 581102 E-Mail: bernd.radetzki@gmx.de |

|

Zusammenfassung des Inhalts

Um

die Jahreswende 1741/42, während des 1. Schlesischen Krieges, kamen etwa 2000 Migranten aus den grenznahen ländlichen Gebieten Böhmens

nach Schlesien, wo ihnen Friedrich der Große Schutz gewährte. Grund war die

konfessionelle Unterdrückung, denn sie fühlten sich in der Tradition der

Böhmischen Brüder, nannten sich anfangs auch gern Hussiten und lehnten den im

Habsburger Machtbereich staatlich verordneten katholischen Glauben ab. Außerdem

sehnten sie sich danach, als freie Bauern auf eigenem Grund und Boden leben zu

können.

Nach

einigen Jahren der Entbehrung in Münsterberg (heute: Ziębice)

konnten 147 Familien mit Hilfe ihres Pfarrers Blanitzky

vor den Toren der niederschlesischen Stadt Strehlen (heute: Strzelin)

Land kaufen und ab 1749 einen ganz neues Dorf erbauen, das sie nach dem

Reformator Jan Hus Husinec

nannten, deutsch: Hussinetz. Hier fanden sie endlich

eine neue Heimat, Freiheit im Glauben

und Unabhängigkeit von feudalistischer Herrschaft.

Dieses

neue Zuhause umfasste dann 200 Jahre lang für die Neusiedler und ihre

Nachkommen nicht nur Haus, Hof, Garten und Felder. Es bezog sich auch auf die

neu entstandenen familiären Bindungen und die Nachbarn. Man blieb weitgehend

unter sich und bewahrte die Bräuche und die böhmische Sprache. Die böhmischen

Lieder und die in der Kirche verwendeten Bücher halfen ihnen bei der Pflege der

Tradition. Besonders genau achteten sie auf die Einhaltung der Privilegien, die

ihnen Friedrich der Große eingeräumt hatte. So behielten die Kolonisten, soweit

es möglich war, ihre Unabhängigkeit von der staatlichen und kirchlichen

preußischen Obrigkeit. Geführt und unterstützt wurden sie dabei von ihren

Predigern und Pastoren.

Diese

Geschichte wird in einem weit geschlagenen Bogen beschrieben und mit vielen

Dokumenten belegt. Wo es möglich gewesen ist, sind Namen und Herkunft der

Menschen erfasst worden. Die alten Ansiedlungsurkunden und frühen Kaufbriefe

aus der Zeit Friedrichs des Großen, der Aufbau und die Organisation des neuen

Gemeinwesens und weitere Ortsgründungen in der Nähe

bilden einen besonderen Schwerpunkt. Das Geschehen im Pfarrbezirk wird mit

vielen Details dokumentiert. Dabei wird auch über die böhmische Kirche mit

ihren Friedhöfen, die Lebensläufe aller Pastoren der Parochie

und alle gefeierten Ortsjubiläen ausführlich berichtet. Der Leser erhält einen

breiten Einblick in 200 Jahre Ortsgeschichte.

Dann

folgt ein Bericht zur Evakuierung im Winter 1944/45. Bald nach Kriegsende

flossen 1945 Tränen des Abschieds. Etwa 1000 Personen böhmischer Herkunft reemigrierten in

die Tschechoslowakei. Andere mussten ihre Heimat in Richtung Mittel- und

Westdeutschland verlassen. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts

wurde das Ende der böhmischen Geschichte in den Gemeinden um Strehlen

besiegelt. Zunächst gab es noch eine tschechische Schule und Laienprediger, die

den Gottesdienst aufrecht erhielten, später dann Pastoren der reformierten

Kirche Polens. Die böhmischen Wurzeln sind heute nur noch in wenigen Familien

zu finden. Geblieben sind die zerstörten Friedhöfe mit wenigen restlichen

Grabsteinen sowie die alte böhmisch-reformierte

Kirche, die 1982 an die polnische Gemeinde übergeben wurde und nach Restaurierung

und Renovierung nun als katholisches Gotteshaus dient. Die schlechten Zeiten

überdauert hat auch das Hussinetzer Denkmal zur

Erinnerung an die Toten des 1. Weltkrieges. Es wurde etwa 1965 umgestürzt und

im Jahr 2005 von der Stadt Strehlen neu aufgerichtet. Über das Geschehen in der

Nachkriegszeit wird ebenfalls bis zum Jahr 2011 berichtet, veranschaulicht

durch viele Fotos von Menschen, Landwirtschaften, Gebäuden mit

Lüftungsöffnungen in Kelchform und den noch erkennbaren Gräbern.